Соля́ная кислота́

Содержание:

- Витамин В6

- Реакция нейтрализации (уравнение)

- Свойства химического спектра

- Аналоги соляной кислоты в препаратах

- Изготовление реактора попытка №1

- Применение

- Особенности обращения [ править | править код ]

- Применение

- Химические свойства

- Виды пассивации

- Химические свойства комплексных солей (на примере соединений алюминия и цинка)

- Получение

Витамин В6

Ни для кого не секрет, что витамин В6 является одним из наиболее важных витаминов, необходимых человеку для нормальной жизнедеятельности. Его нехватка вызывает головную боль, утомляемость, различные кожные заболевания, нарушения работы сосудов и т. д.

Одной из форм витамина В6 является пиридоксин (три наиболее распространенных формы — пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин). В лекарственных препаратах его можно встретить под названием пиридоксина гидрохлорид. Формула самого пиридоксина вещества приведена ниже.

Витамин В6 используется также в качестве антидота при отравлениях гидразином.

Реакция нейтрализации (уравнение)

Весьма важным химическим свойством соляной кислоты является ее взаимодействие с основаниями. Рассмотрим сначала взаимодействие ее со щелочами, например с едким натром.

С этой целью вольём в стеклянный стаканчик небольшое количество разбавленного раствора едкого натра и добавим к нему несколько капель раствора лакмуса.

Жидкость примет синюю окраску. Затем будем приливать небольшими порциями в тот же стаканчик раствор соляной кислоты из градуированной трубки (бюретки) до перехода окраски жидкости в стаканчике в фиолетовую. Фиолетовая окраска лакмуса показывает, что в растворе нет ни кислоты, ни щёлочи.

Такой раствор называется нейтральным. После вываривания из него воды останется поваренная соль NaCl. На основании этого опыта можно заключить, что при сливании растворов едкого натра и соляной кислоты получаются вода и хлористый натрий. Молекулы воды образовались от соединения атомов водорода (из молекул кислоты) с гидроксильными группами (из молекул щёлочи). Молекулы хлористого натрия образовались из атомов натрия (из молекул щёлочи) и атомов хлора — остатков кислоты. Уравнение этой реакции можно записать так:

Na |OH + H| Cl = NaCl + H2O

Так же реагируют с соляной кислотой и другие щёлочи — едкое кали, едкий кальций.

Ознакомимся с тем, как реагирует соляная кислота с нерастворимыми основаниями, например с гидратом окиси меди

С этой целью поместим в стаканчик некоторое количество этого основания и будем приливать к нему осторожно соляную кислоту до полного растворения гидрата окиси меди

После упаривания полученного таким образом голубого раствора получаются кристаллы хлорной меди CuCl2. На этом основании можно записать следующее уравнение:

И в этом случае произошла реакция, сходная с взаимодействием этой кислоты со щелочами: атомы водорода из молекул кислоты соединились с гидроксильными группами из молекул основания, образовались молекулы вода. Атомы меди соединились с атомами хлора (остатками от молекул кислоты) и образовали молекулы соли — хлорной меди.

Таким же образом реагирует соляная кислота и с другими нерастворимыми основаниями, например с гидратом окиси железа:

Fe(OH)3 + 3HCl = 3H2O + FeCl3

Взаимодействие кислоты с основанием, в результате которого получаются соль и вода, называется нейтрализацией.

Соляная кислота в небольших количествах содержится в желудочном соке человека и животных и играет важную роль в пищеварении.

Соляная кислота применяется для нейтрализации щелочей, получения хлористых солей. Она находит также применение в производстве некоторых пластических масс, лекарств.

Свойства химического спектра

Кислота взаимодействует со многими металлами, солями. Она считается довольно сильной и стоит в одном ряду с серной. Основная реакция проявляется на все группы металлов, находящихся левее от водорода (магний, железо, цинк – электротехнические потенциалы).

Хлороводородный раствор в разбавленном виде вступает в реакцию с солями, но только с теми, которые образованы менее сильными кислотами. Известные всем натрия и кальция карбонат после взаимодействия с ним распадаются на воду и угарный газ.

Азотная кислота

– качественная реакция на солевой раствор. Для ее получения необходимо добавить в этот реактив нитрат серебра, как результат – выпадет осадок белого цвета, с которого получается азотное вещество

С помощью данной смеси воды и водорода проводят множество интересных экспериментов. Например, разбавляют его аммиаком. В итоге, получится белый дым, густой, имеющий консистенцию маленьких кристаллов. Метиламин, анилин, диоксид марганца, калий карбонат – реактивы, также поддающиеся под влияние кислоты.

Аналоги соляной кислоты в препаратах

Поскольку, допустимую норму вещества применяют в медицине, то оно содержится в таких лекарственных препаратах:

- Магния Сульфат.

- Хлористый Кальций.

- Реамберин.

Помните, что для употребления человеком, кислоту хлороводорода используют исключительно в разведенном виде.

Соляная кислота

(хлористоводородная кислота) (Hydrochloric

acid) — раствор хлористого водорода в воде, сильная одноосновная кислота.

Бесцветная, «дымящая» на воздухе, сильно едкая жидкость (техническая соляная

кислота желтоватая из-за примесей Fe, Cl2 и др.).

Максимальная концентрация при 20°C равна 38 % по массе, плотность такого

раствора 1,19 г/см3. Соли соляной кислоты называются хлоридами.

Химическая формула: HCl

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1985 г.) — 36,46

Чистая кислота бесцветна, а техническая имеет желтоватый оттенок, вызванный

следами соединений железа, хлора и других элементов (FeCl3).

Часто применяют разбавленную кислоту, содержащую 10% и меньше хлористого

водорода. Разбавленные растворы не выделяют газообразного HCl и не дымят ни в

сухом, ни во влажном воздухе.

Соляная кислота

представляет собой летучее соединение, так

как при нагревании она улетучивается. Она является сильной кислотой и энергично

взаимодействует с большинством металлов. Однако такие металлы, как золото,

платина, серебро, вольфрам и свинец, соляной кислотой практически не травятся.

Многие недрагоценные металлы, растворяясь в кислоте, образуют хлориды, например

цинк.

Физические свойства соляной кислоты

Физические свойства соляной кислоты при 20 °C, 1 атм (101 кПа)

| Конц. (вес)c: кг HCl/кг | Конц. (г/л)c: кг HCl/м3 | Плотностьρ: кг/л | МолярностьM | pH | Вязкостьη: мПа∙с |

| 10% | 104,80 | 1,048 | 2,87 M | -0,5 | 1,16 |

| 20% | 219,60 | 1,098 | 6,02 M | -0,8 | 1,37 |

| 30% | 344,70 | 1,149 | 9,45 M | -1,0 | 1,70 |

| 32% | 370,88 | 1,159 | 10,17 M | -1,0 | 1,80 |

| 34% | 397,46 | 1,169 | 10,90 M | -1,0 | 1,90 |

| 36% | 424,44 | 1,179 | 11,64 M | -1,1 | 1,99 |

| 38% | 451,82 | 1,189 | 12,39 M | -1,1 | 2,10 |

| Конц. (вес)c: кг HCl/кг | Удельнаятеплоемкостьs: кДж/(кг∙К) | ДавлениепараPHCl: Па | Температуракипенияt°кип | Температураплавленияt°пл | |

| 10% | 3,47 | 0,527 | 103 °C | -18 °C | |

| 20% | 2,99 | 27,3 | 108 °C | -59 °C | |

| 30% | 2,60 | 1,410 | 90 °C | -52 °C | |

| 32% | 2,55 | 3,130 | 84 °C | -43 °C | |

| 34% | 2,50 | 6,733 | 71 °C | -36 °C | |

| 36% | 2,46 | 14,100 | 61 °C | -30 °C | |

| 38% | 2,43 | 28,000 | 48 °C | -26 °C |

Химические свойства соляной кислоты

Соляная кислота представляет собой типичную одноосновную кислоту. Соляная

кислота реагирует со следующими веществами:

- с металлами стоящими в электрохимическом ряду металлов до водорода;

- с оксидами всех металлов;

- с гидроксидами металлов;

- с солями металлов образованных более слабыми кислотами.

Производство соляной кислоты

Соляную кислоту получают растворением газообразного хлороводорода в воде.

В индустрии соляную кислоту получают следующими методами:

- сульфатным — получение хлорводорода действием концентрированной серной

кислоты на хлорид натрия; - синтетическим — получение хлорводорода сжиганием водорода в хлоре;

- из абгазов (побочных газов) ряда действий.

Первые два способа теряют свое промышленное значение.

Более 90% соляной кислоты

в настоящее время получают их

абгазного хлороводорода HCI, образующегося при хлорировании и

дегидрохлорировании органических соединений, пиролизе хлорорганических отходов,

хлоридов металлов, получении калийных нехлорированных удобрений и

др.

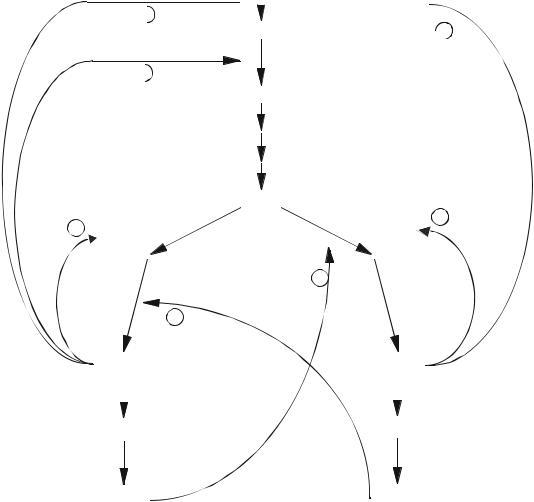

Изготовление реактора попытка №1

Так как я и подумать не мог с какими сложностями придётся столкнуться я взял то что было под рукой а именно обычную банку с пластмассовой крышкой. Сделав два отверстия для электродов и одно выходное для отведения газов водорода и хлора я поместил в них сами электроды сделанные из медной проволоки. Почему медь? Потому что в результате реакции электролиза образуется щелочь гидроксид натрия. Щелочь довольно скучно реагирует с медью поэтому медь. Итак электроды установлены дальше я установил пластиковую трубу для отвода газов всю конструкцию я промазал термоклеем и выглядело всё довольно добротно и уверенно.

Первая версия реактора

Пришло время полевых испытаний солёный раствор был успешно залит в этот реактор и включён электролиз. В качестве источника питания я использовал зарядное устройство для аккумуляторов. Подвал на электроды 12 вольт, 5 ампер в течении 30 минут. После чего должен был констатировать провал. Так как Температура воды и электродов повысилась то вся конструкция успешно расплавилась и развалилась.

Конец реактору под названием «Первый»

Применение

Перевозка соляной кислоты железнодорожным транспортом осуществляется в специализированных вагонах-цистернах

Промышленность

- Применяется в гидрометаллургии и гальванопластике (травление, декапирование), для очистки поверхности металлов при пайке и лужении, для получения хлоридов цинка, марганца, железа и др. металлов. В смеси с поверхностно-активными веществами используется для очистки керамических и металлических изделий (тут необходима ингибированная кислота) от загрязнений и дезинфекции.

- В пищевой промышленности зарегистрирована как регулятор кислотности (пищевая добавка E507). Применяется для изготовления зельтерской (содовой) воды.

Медицина

Основная статья: Кислотность желудочного сока

Естественная составная часть желудочного сока человека. В концентрации 0,3—0,5 %, обычно в смеси с ферментом пепсином, назначается внутрь при недостаточной кислотности.

Особенности обращения [ править | править код ]

Высококонцентрированная соляная кислота — едкое вещество, при попадании на кожу вызывает сильные химические ожоги. Особенно опасно попадание в глаза. Для нейтрализации ожогов применяют раствор слабого основания, или соли слабой кислоты, обычно питьевой соды.

При открывании сосудов с концентрированной соляной кислотой пары хлороводорода, притягивая влагу воздуха, образуют туман, раздражающий глаза и дыхательные пути человека.

В РФ оборот соляной кислоты концентрации 15 % и более — ограничен .

Температура кипения водных растворов плавиковой и соляной кислот

| %* | tкип, °С** |

| HF | |

| 5,5 | 101,6 |

| 10,1 | 102,8 |

| 20,6 | 106,8 |

| 24,7 | 108,4 |

| 30,1 | 110,3 |

| 36,2 | 111,7 |

| 38,2 | 112,3 |

| 38,3 | 112,4 |

| 39,1 | 112,1 |

| 42,2 | 111,4 |

| 47,0 | 108,7 |

| 52,9 | 101,7 |

| 58,6 | 90,9 |

| 64,1 | 79,0 |

| 72,0 | 61,6 |

| 81,4 | 45,1 |

| 89,0 | 33,5 |

| HCl | |

| 4,0 | 101,8 |

| 7,8 | 103,3 |

| 11,4 | 105,3 |

| 15,0 | 108,0 |

| 19,2 | 109,7 |

| 21,6 | 109,0 |

| 24,8 | 105,2 |

| 29,3 | 92,0 |

| 31,5 | 82,7 |

| * Концентрация растворенного вещества выражена в массовых процентах; |

** Температура кипения даны для нормального атмосферного давления (101,325 кПа).

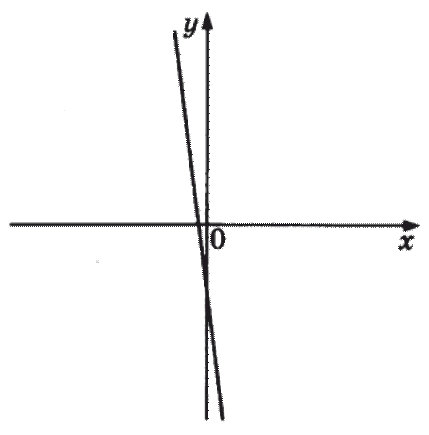

Ю 30 50 70 90 Температура, ‘С

Рис. 111. Общее давление паров над соляной кислотой разных концентраций (в вес. %); (пунктирная линия —изобара 760 мм рт. ст.).

Хлористый водород НС1 — бесцветный газ. 1 л при 0° весит 1,639 г; плавится он при —114,2°, кипит при —85,1°. Критические температура и давление равны 51,5° и 81,6 ат. Плотность жидкого хлористого водорода 0,831 г/см3 при 20° и 1,194 г/см3 при —85,8°.

Давление пара над жидким хлористым водородом:

Температура, °С. Давление, ат. .

При 30° жидкий хлористый водород растворяет меньше 0,1% воды. Молярная теплоемкость газообразного хлористого водорода при постоянном давлении вычисляется по формуле Ср = 6,5 + 0,001 Т.

Во влажном воздухе хлористый водород образует густой туман — мельчайшие капли соляной кислоты. Вредно действует на организм, раздражая и разрушая слизистые оболочки и дыхательные пути. Предельно допустимая концентрация НС1 в воздухе рабочей зоны производственных помещений 0,01 мг/л (С12—0,001 мг/л).

20 30 40 50 60 70 90 90Ю01Ю Температура, °С

Рис. 112. Давление НС1 над соляиой кислотой в зависимости от температуры И еодержания HCl (в вес. %) в раСтворе.

Температура, °С. Число литров НС1, погло 1даемых 1 л воды. .

Безводный хлористый водород почти не действует на металлы, соляная же кислота растворяет большинство металлов. В соляной кислоте устойчивы платина, золото, тантал, ниобий, некоторые силикатные минералы (андезит, диабаз, кварц) и изделия (стекло, керамика, фарфор), а также эбонит, резина, некоторые пластические массы, например, фао — лит, винипласт, тефлон и др. Углеродистая сталь, нагретая до 300—400°, и нержавеющие стали 1Х18Н9Т и ЭИ-496, нагретые до 500°, удовлетворительно устойчивы к соляной кислоте2’3. Окислы металлов превращаются газообразным хлористым водородом в хлориды; реакции ускоряются в присутствии водяного пара 4. Растворимость хлористого водорода в воде очень велика и Вильно зависит от температуры; при общем давлении 760 мм рт. ст.:

0 10 20 30 40 50 60

506,5 473,9 442,0 411,5 385,7 361,6 338,7

При парциальном давлении НС1 в газе 760 мм рт. ст. 1 л воды при 0° растворяет 525,2 л НС1 (в растворе 46,15 вес.% НС1), при 18° —451,2 л НС1 (в растворе 42,34 вес. % НС1). Общее давление паров и давление НС1 над соляной кислотой приведены на рис. 111 и 112. Теплоты растворения НС1 в воде могут быть вычислены с Помощью рис. 113.

Равновесное давление НС1 над соляной кислотой понижается при внесении в раствор CuCl, NH4CI и повышается в присутствии TiCU, SnCl2, SnCl4. Предполагают, что в системах CuCl — HCl — Н20, CuCl — NH4CI — — HCl — Н20, NH4C1 —HCl — —Н20 образуются соединения соответственно: 2СиС1 • НС1, CuCl • 2NH4C1, NH4CI • «НС1 (и—зависит от температуры) 6. В системе CuCl2—НС1—Н20 при неизменной температуре давление пара Н20 уменьшается с возрастанием содержания в растворе как НС1, так и СиС12. Это указывает на то, что в системе происходит высаливание CuCI2 и HCI. В системе ZnCl2—HCl—Н20 взаимодействие компонентов более сложное—в области одних концентраций происходит высаливание, в области других — всали — вание отдельных компонентов6.

Рис. 113. Интегральнаи S и дифференциальная Ф теплоты растворения газообразного НС1 в соляной кислоте.

Для давления паров в системе НС1—Н20 характерен минимум, соответствующий азеотропной смеси, состав которой зависит от температуры кипения (давления). Азеотропная смесь, кипящая при

Концентрации азеотропных растворов в системе НС1—Н20

«>2>

Применение

Перевозка соляной кислоты железнодорожным транспортом осуществляется в специализированных вагонах-цистернах

Промышленность

- Применяется в гидрометаллургии и гальванопластике (травление, декапирование), для очистки поверхности металлов при пайке и лужении, для получения хлоридов цинка, марганца, железа и др. металлов. В смеси с поверхностно-активными веществами используется для очистки керамических и металлических изделий (тут необходима ингибированная кислота) от загрязнений и дезинфекции.

- В пищевой промышленности зарегистрирована как регулятор кислотности (пищевая добавка E507). Применяется для изготовления зельтерской (содовой) воды.

Медицина

Естественная составная часть желудочного сока человека. В концентрации 0,3—0,5 %, обычно в смеси с ферментом пепсином, назначается внутрь при недостаточной кислотности.

Химические свойства

- 2Na+2 HCl⟶2 NaCl+ H2↑{\displaystyle {\mathsf {2Na+2\ HCl\longrightarrow 2\ NaCl+\ H_{2}\uparrow }}}

- Mg+2 HCl⟶ MgCl2+ H2↑{\displaystyle {\mathsf {Mg+2\ HCl\longrightarrow \ MgCl_{2}+\ H_{2}\uparrow }}}

- 2Al+6 HCl⟶2 AlCl3+3 H2↑{\displaystyle {\mathsf {2Al+6\ HCl\longrightarrow 2\ AlCl_{3}+3\ H_{2}\uparrow }}}

Взаимодействие с оксидами металлов с образованием растворимой соли и воды:

- Na2O+2 HCl⟶2 NaCl+ H2O{\displaystyle {\mathsf {Na_{2}O+2\ HCl\longrightarrow 2\ NaCl+\ H_{2}O}}}

- MgO+2 HCl⟶ MgCl2+ H2O{\displaystyle {\mathsf {MgO+2\ HCl\longrightarrow \ MgCl_{2}+\ H_{2}O}}}

- Al2O3+6 HCl⟶2 AlCl3+3 H2O{\displaystyle {\mathsf {Al_{2}O_{3}+6\ HCl\longrightarrow 2\ AlCl_{3}+3\ H_{2}O}}}

Взаимодействие с гидроксидами металлов с образованием растворимой соли и воды (реакция нейтрализации):

- NaOH+ HCl⟶ NaCl+ H2O{\displaystyle {\mathsf {NaOH+\ HCl\longrightarrow \ NaCl+\ H_{2}O}}}

- Ba(OH)2+2 HCl⟶ BaCl2+2 H2O{\displaystyle {\mathsf {Ba(OH)_{2}+2\ HCl\longrightarrow \ BaCl_{2}+2\ H_{2}O}}}

- Al(OH)3+3 HCl⟶ AlCl3+3 H2O{\displaystyle {\mathsf {Al(OH)_{3}+3\ HCl\longrightarrow \ AlCl_{3}+3\ H_{2}O}}}

Взаимодействие с солями металлов, образованных более слабыми кислотами, например угольной:

- Na2CO3+2 HCl⟶2 NaCl+ H2O+ CO2↑{\displaystyle {\mathsf {Na_{2}CO_{3}+2\ HCl\longrightarrow 2\ NaCl+\ H_{2}O+\ CO_{2}\uparrow }}}

Взаимодействие с сильными окислителями (перманганат калия, диоксид марганца) с выделением газообразного хлора:

- 2KMnO4+16 HCl⟶5 Cl2↑+2 MnCl2+2 KCl+8 H2O{\displaystyle {\mathsf {2KMnO_{4}+16\ HCl\longrightarrow 5\ Cl_{2}\uparrow +2\ MnCl_{2}+2\ KCl+8\ H_{2}O}}}

Соляная кислота (в стакане) взаимодействует с аммиаком

Взаимодействие с аммиаком с образованием густого белого дыма, состоящего из мельчайших кристалликов хлорида аммония:

- NH3+HCl⟶NH4Cl{\displaystyle {\mathsf {NH_{3}+HCl\longrightarrow NH_{4}Cl}}}

Качественной реакцией на соляную кислоту и её соли является её взаимодействие с нитратом серебра, при котором образуется белый творожистый осадок хлорида серебра, нерастворимый в азотной кислоте:

- HCl+AgNO3→AgCl↓+HNO3{\displaystyle {\mathsf {HCl+AgNO_{3}\rightarrow AgCl{\downarrow }+HNO_{3}}}}

Виды пассивации

Основными и наиболее хорошо отработанными видами пассивации являются:

- химическая;

- электрохимическая.

Химическая

Химическая пассивацияпредполагает применение растворов солей различных металлов.Наиболее эффективно пассивация производится азотной кислотой. Кроме неё для формирования раствора пользуются серной кислотой или лимонной. Для повышения качества процесса в раствор добавляют небольшое количество бихромата натрия. Его количество не превышает 6% от общей массы. Состав раствора подбирается индивидуально и во многом зависит от марки обрабатываемого металла. Например, для пассивации железа применяют соли металлов, растворённые в серной кислоте высокой концентрации.

Сущность химической пассивации заключается в активном притяжении отрицательных ионов, которые присутствуют в растворе, к атомам металла.Это происходит благодаря наличию у них положительного заряда. В результате такой диффузии образуется поверхностный слой.

Для пассивации обязательно проводят предварительную подготовку поверхности изделия. Её тщательно зачищают механическими и химическими методами.От качества этой процедуры зависит конечный результат и надёжность образованной плёнки.Большое значение это имеет при пассивации цветных металлов: латуни, меди, бронзы.

Электрохимическая

Этот вид пассивации основан на принципах, заложенных в технике гальванической обработки изделий. Ускорение обработки осуществляется благодаря воздействию постоянного тока, который протекает через раствор, ускоряя химическую реакцию. Такая пассивация называется электрохимическая.

В состав такой установки кроме ванны, в котором размещают электролит, используется источник постоянного тока, соединительные провода и один электрод. Вторым электродом является сама деталь.Другим вариантом контактов являются один электрод и корпус ванной (она должна быть изготовлена из металла, стойкого к воздействию электролита и электрического тока). На практике применяют электрические установки с относительно невысоким уровнем напряжения. Его величина не превышает 12В.

В обоих случаях при включении установки через раствор пропускают электрический ток. Он является стимулятором протекания процесса пассивации на поверхности заготовки. На практике различаю анодную и катодную пассивацию.

При такой пассивации положительный потенциал подается на заготовку, а отрицательный — на корпус ванны. При использовании электрохимического способа защитная пленка образуется быстрее и получается более ровной. Но такая технология дороже химической пассивации, т. к. в ней применяется более сложное оборудование и происходит расход электроэнергии.Под его действием защитная пленка получается равномерной. Именно так формируется плёнка на поверхности медных заготовок. Ток пропускают через растворы с растворёнными в них солями хрома. Именно в них медь приобретает наибольшую стойкость к коррозии.

Важными параметрами в этом процессе является время протекания пассивации, плотность и состав электролита, критическая величина тока пассивации. Эти параметры рассчитаны для различных металлов и приведены в специальных таблицах. На основании этих данных рассчитывают допустимое время обработки.

Химические свойства комплексных солей (на примере соединений алюминия и цинка)

В рамках программы ЕГЭ по химии следует усвоить химические свойства таких комплексных соединений алюминия и цинка, как тетрагидроксоалюминаты и третрагидроксоцинкаты.

Тетрагидроксоалюминатами и тетрагидроксоцинкатами называют соли, анионы которых имеют формулы [Al(OH)4]— и [Zn(OH)4]2- соответственно. Рассмотрим химические свойства таких соединений на примере солей натрия:

Данные соединения, как и другие растворимые комплексные, хорошо диссоциируют, при этом практически все комплексные ионы (в квадратных скобках) остаются целыми и не диссоциируют дальше:

Действие избытка сильной кислоты на данные соединения приводит к образованию двух солей:

При действии же на них недостатка сильных кислот в новую соль переходит только активный металл. Алюминий и цинк в составе гидроксидов выпадают в осадок:

Осаждение гидроксидов алюминия и цинка сильными кислотами не является удачным выбором, поскольку сложно добавить строго необходимое для этого количество сильной кислоты, не растворив при этом часть осадка. По этой причине для этого используют углекислый газ, обладающий очень слабыми кислотными свойствами и благодаря этому не способный растворить осадок гидроксида:

В случае тетрагидроксоалюмината осаждение гидроксида также можно проводить, используя диоксид серы и сероводород:

В случае тетрагидроксоцинката осаждение сероводородом невозможно, поскольку в осадок вместо гидроксида цинка выпадает его сульфид:

При упаривании растворов тетрагидроксоцинката и тетрагидроксоалюмината с последующим прокаливанием данные соединения переходят соответственно в цинкат и алюминат:

Получение

Алхимики называли С. к. муриевой (от лат. muria – рассол, рапа) и получали её прокаливанием поваренной соли с купоросом. В сер. 17 в. И. Глаубер предложил способ получения концентрир. С. к. нагреванием поваренной соли с серной кислотой. Широко доступной С. к. стала в 19 в. в связи с разработкой Н. Лебланом способа получения соды, в котором хлороводород был побочным продуктом. Совр. произ-во С. к. (синтетич., абгазной, реактивной) заключается в абсорбции HCl водой. В зависимости от способа отвода теплоты абсорбции процессы подразделяются на изотермические, адиабатические и комбинированные.

При изотермич. абсорбции процесс осуществляется с отводом теплоты, и темп-ра кислоты поддерживается постоянной за счёт непосредственного охлаждения абсорбера либо благодаря охлаждению циркулирующей кислоты в выносном холодильнике. При этом теоретически можно получить С. к. любой концентрации, т. к. с понижением темп-ры уменьшается и парциальное давление HCl над С. к. Изотермич. абсорбцию следует применять для получения концентрир. С. к. (35–38%) и для переработки хлороводорода низкой концентрации. В последнем случае при содержании в реакционных газах св. 40% примесей (азота, водорода, метана и др.) проведение абсорбции в изотермич. условиях нецелесообразно ввиду ухудшения теплоотдачи и уменьшения полноты абсорбции. Изотермич. абсорбцию можно проводить в поверхностных абсорберах – газ проходит над поверхностью неподвижной или медленно текущей жидкости. Такие абсорберы применяют лишь при сравнительно небольших масштабах произ-ва. Обычно устанавливают каскад абсорберов.

При адиабатич. абсорбции процесс осуществляется без отвода теплоты. С. к. нагревается до кипения за счёт теплоты растворения хлороводорода. При этом увеличивается давление паров С. к. и начинается интенсивное испарение воды. Последнее вызывает снижение темп-ры кипящей кислоты и возрастание концентрации С. к. Темп-ра абсорбции определяется точкой кипения С. к. соответствующей концентрации. Исходный газ, содержащий НСl, вводят снизу в колонну; противотоком ему поступает абсорбент (обычно вода). Вместо воды или вместе с водой для орошения колонны может применяться разбавленная С. к. Если абсорбентом является кислота, эффективность абсорбции НСl снижается и составляет 95–99% в зависимости от концентрации кислоты и давления паров НСl. Если абсорбентом является вода, НСl может быть полностью поглощён. Концентрация НСl в жидкости возрастает в направлении от верха колонны к низу.

Комбинир. схема абсорбции состоит из адиабатич. и изотермич. ступеней, варьирующихся в зависимости от мощности, состава реакционного газа и др. условий.

Синтетич. С. к. производят из HCl, полученного при взаимодействии H2 и Cl2. Для получения реактивной С. к. (марки «ч», «чда», «хч» концентрацией 35–38%) используют HCl, полученный из испарённого хлора и электролитич. водорода в графитовых печах с последующей изотермич. абсорбцией дистиллированной водой в графитовых абсорберах. Бóльшую часть С. к. производят из HCl, содержащегося в отходящих газах («абгазах») процессов хлорирования, дегидрохлорирования, пиролиза хлорсодержащих соединений, получения хлоридов металлов и др. Абгазная С. к., как правило, содержит примеси: хлор, хлорорганич. соединения, кислоты, спирты, альдегиды и др. Для очистки абгазной С. к. используют: отдувку инертным газом (HCl, воздух, азот, метан и др.); отпарку, при которой концентрация кислоты снижается на 1–2%; предварительную промывку абгазной С. к., при которой растворяются водорастворимые примеси; сорбционные методы и др. Мировое произ-во С. к. ок. 20 млн. т/год.