Инновационная активность (стр. 1 из 3)

Содержание:

Содержание элементов инновационной активности

Содержание элементов признака «инновационная активность»:

1. Качество инновационной стратегии конкуренции. Соответствие стратегии миссии-предназначению и миссии-ориентации, внешней среде, потенциалу, целям, другим стратегиям фирмы.

2. Уровень мобилизации инновационного потенциала. Проявленная руководством способность привлечения требуемого потенциала, способность привлечь не только очевидную и известную часть, но также скрытую (латентную) часть потенциала, то есть способность проявить высшую компетенцию при мобилизации инновационного потенциала.

3. Уровень привлеченных капиталовложений — инвестиций. Проявленная руководством способность привлечения инвестиций требуемых по объему и приемлемых по источникам.

4. Методы, культура, ориентиры, используемые при проведении инновационных изменений. Главное — это применение в инновационной деятельности концепций и методов, направленных на получение реальных конкурентных преимуществ. Например, в инновационных процессах распространен метод «параллельного проектирования». В маркетинге инноваций таким методом или такой концепцией на сегодняшний момент является концепция «фокусирование на клиентах».

5. Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности. Тот или иной уровень стратегической и тактической активности должен соответствовать состоянию внешней среды и состоянию организации. Резкое необоснованное усиление активности может превратить организацию в так называемого “мертвого героя”, а неадекватная пассивность обрекает ее стать неудачником.

6. Соответствие реакции предприятия характеру конкурентной стратегической ситуации. Инновационная ситуация определяется состоянием объекта (предлагаемого новшества) и состоянием среды. Известны три типа поведения или реакций на стратегическую ситуацию:

— реактивное поведение, когда ситуация уже воспринимается даже недостаточно компетентными руководителями и только затем организация приступает к ее решению;

— активное поведение, когда ситуация распознается профессионально компетентным руководством и после этого разрабатывается и реализуется стратегия;

— планово-прогнозное поведение, при котором реализуется метод управления по «слабым сигналам».

7. Скорость (темп) разработки и реализации инновационной стратегии. Имеется в виду интенсивность действий по созданию и продвижению новшеств, проведению стратегических инновационных изменений.

ФАТХУТДИНОВ Р.А. — ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

14.4. Организация анализа эффективности инновационной деятельности

Целью анализа (аудита) эффективности инновационной деятельности ИО является изучение ее механизма и определение отдачи вложенных инвестиций. Из этой цели вытекают следующие задачи анализа.

— Анализ обоснованности идеи и структуры проблемы.

— Анализ рациональности структуры И О.

— Анализ’профессионализма руководителя ИО, руководителей инновационных проектов, их команд.

— Анализ правовой обоснованности проектов и государственной поддержки инновационной деятельности.

— Анализ финансового и материально-технического обеспечения ИО.

— Анализ качества нормативно-методического обеспечения ИО.

— Анализ качества информационного обеспечения ИО.

— Анализ совокупности примененных при проектировании научных подходов и современных методов менеджмента.

— Анализ использования конкурентных преимуществ ИО.

— Анализ Структуры портфеля новшеств и инноваций (покупные новшества, новшества для внедрения в ИО, новшества для накопления, новшества собственной разработки, новшества для продажи).

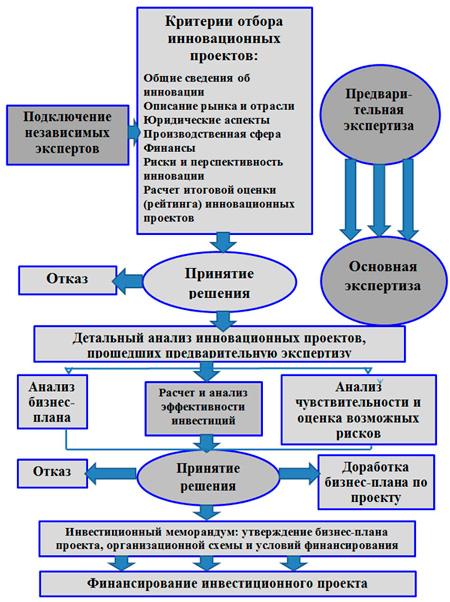

— Анализ качества экспертизы проектов.

— Анализ качества расчетов показателей эффективности инновационной деятельности ИО.

— Анализ системы мотивации и ответственности инновационной деятельности.

Анализ эффективности инновационной деятельности ИО следует осуществлять с соблюдением следующих принципов:

— принципов диалектики (системный подход, динамический подход, принцип проявления необходимости и случайности, принцип единства и борьбы противоположностей, принцип перехода количества в качество и качества в новое количество, принцип «отрицания отрицания»);

— принципа единства анализа и синтеза;

— принципа ранжирования;

— принципа обеспечения сопоставимости альтернативных вариантов;

— принципа оперативности;

— принципа количественной определенности и др. Подробнее см. .

Основные этапы анализа эффективности инновационной деятельности ИО:

1) выявление проблемы, формулирование целей и задач анализа;

2) формирование временной творческой группы для проведения анализа;

3) разработка проекта программы анализа;

4) подготовка и издание приказа по ИО о целях, группе, ее правах и обязанностях, программе анализа;

5) выбор методов выполнения работ;

6) сбор и обработка необходимой информации, документов и т. д.;

7) проведение анализа по перечисленным выше задачам и системе показателей (см. рис. 14.2, формулы (14.1-14.7));

8) подготовка, согласование и утверждение отчета о проделанной работе;

9) принятие мер по результатам анализа.

Методы анализа (сравнения, балансовый, индексный, факторный и др.), принципы рациональной организации работ, использование оперограмм, сетевых и других методов изложены в специальной литературе, например в .

назад | к содержанию | вперед >

Факторы влияния на инновационную активность

Управление инновационной активностью и повышение ее уровня предполагает установление 2 групп факторов влияния:

1. Внешние:

o нестабильность внешней среды как основное проявление временного фактора;

o инновационный климат (состояние с финансовой, налоговой, правовой, научно-производственной поддержкой инновационной активности со стороны федеральных, региональных и муниципальных властей системного и отраслевого характера);

o инвестиционный климат; инновационная конкурентная среда.

2. Внутренние:

o открытость организации;

o компетентность ее руководства и специалистов; стратегическая гибкость;

o мотивация специалистов и руководства.

Необходимо наладить учет этих факторов. В силу многоаспектности факторов в ряде случаев ограничиваются некоторой их комбинацией. В качестве внешнего фактора берем «нестабильность» (Нi), а внутреннего «открытость» (Оk). Оба фактора квантифицируются на пять уровней по пятибалльной шкале. Анализируются отношения: нестабильность — активность (Нi — Аj ) открытость — активность ( Оk — Аj ). Если активность будет ниже того уровня, который диктуется уровнем нестабильности и допускается уровнем открытости, то есть, Аj < Нi и Аj < Оk , предприятие несомненно станет «неудачником». В случае же, если активность превосходит уровень нестабильности и открытости, то есть, при Аj > Нi и Аj > Оk организация будет выглядеть подобно «мертвым героям».