Право. понятие и признаки права

Содержание:

- Принципы гражданско-правового регулирования общественных отношений

- Защита гражданских прав

- Понятие гражданского права

- Механизм правового регулирования

- Что такое право как предмет

- Предмет и метод права как науки

- Предмет и метод юридического права как отрасли

- Что такое объект права?

- Уголовное право как общественное направление

Принципы гражданско-правового регулирования общественных отношений

Идеи гражданско-правового регулирования общественных отношений концентрированно выражают его основные начала, или принципы (от лат. principium — основа, начало), гражданского права — исходные, основополагающие, руководящие положения, на которых покоится гражданское право и которым подчиняются все или по крайней мере большинство охватываемых им явлений. Законодательно закрепленные в ст. 1 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) принципы гражданского права могут непосредственно, в порядке аналогии права, применяться при регулировании общественных отношений, составляющих предмет гражданского права.

К основным принципам гражданского права относятся следующие.

- Принцип дозволительной направленности гражданскоправового регулирования, означающий базирование гражданского права на принципе «Разрешено все то, что не запрещено законом». В соответствии с данным правилом субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные законом. Другим проявлением этого принципа является диспозитивный характер большинства норм гражданского права, применение которых всецело зависит от усмотрения участников гражданского оборота.

- Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права, означающий, что ни один субъект гражданского права (включая государство) не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъектами. Права всех собственников (физических и юридических лиц, государства и муниципальных образований) защищаются равным образом.

- Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, означающий, что органы государственной власти и местного самоуправления, а также иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Органы государственной власти и местного самоуправления не вправе указывать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, какие товары (работы, услуги) им производить, на каких условиях и по каким ценам их реализовывать.

- Принцип неприкосновенности собственности, означающий, что ни один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества иначе, чем по решению суда, вынесенному только в случаях, прямо предусмотренных законом. Перечень оснований прекращения права собственности помимо воли собственника, содержащийся в ст. 235 ГК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

- Принцип свободы договора, предусматривающий свободу субъектов гражданского права в выборе как контрагентов по договору, так и вида договора и условий, на которых он будет заключен.

- Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации, означающий, что субъекты РФ, а также другие территориальные образования не вправе устанавливать какие-либо местные правила, препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом пространстве Российской Федерации. Внутри территории России не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

- Принцип обеспечения восстановления и судебной защиты нарушенных прав, подразумевающий стремление гражданского законодательства к восстановлению нарушенных прав в натуре, а в случае, когда это оказывается невозможным, обязывание должника возместить кредитору причиненные убытки, что должно обеспечить восстановление прав последнего. Предоставление судебной защиты гражданских прав выступает в качестве универсального способа защиты. При этом, если защита гражданских прав осуществляется в административном порядке, вынесенное административным органом решение также может быть обжаловано в суде, решение которого будет являться обязательным.

Защита гражданских прав

Защита гражданских прав — механизм реализации мер по защите субъективных гражданских прав и интересов.

Выделяют две основные формы защиты:

- неюрисдикционную;

- юрисдикционную.

Неюрисдикционная форма защиты осуществляется самостоятельно частным лицом, чьи права нарушены или оспариваются. Юридсдикционная формаможет быть реализована государственным или иным уполномоченным органом (судебный и административный порядок защиты гражданских прав).

Формы защиты прав:

- административная;

- судебная;

- самозащита.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Примерами действий в качестве самозащиты можно назвать необходимую оборону и крайнюю необходимость.

Способы защиты гражданских прав

Статья 12 ГК РФ определяет способы защиты гражданских прав, под которыми традиционно понимают предусмотренные законодательством меры, направленные на пресечение нарушение или оспаривание субъективных гражданских прав и устранение последствий их нарушения. При этом содержащийся в ст. 12 ГК РФ перечень способов защиты гражданских прав, сформулированный как открытый (неисчерпывающий), ограничивается указанием на то, что иные способы могут быть использованы при условии упоминания их в законе.

Судебная практика нередко прибегала к расширению указанного перечня, в частности, допустив возможность предъявления иска о признании ничтожной сделки недействительной или иска о признании договора незаключенным.

Защита гражданских прав осуществляется путем:

- Признания права и восстановления положения, существовавшего до нарушения права

- Признание оспоримой сделки недействительной

- Признания недействительными акта гос.органа или органа местного самоуправления

- Самозащиты права (способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения).

- Возмещения убытков и взыскания неустойки

- Компенсации морального вреда

Перечисление наиболее общих и часто применяемых способов защиты прав, во-первых, ориентирует участников оборота на выбор наиболее оптимального для них способа защиты прав, во-вторых, препятствует в использовании защитных конструкций не только ошибочных, но и противоречащих гражданскому законодательству, его общим началам и смыслу.

Универсальный способ защиты гражданских прав закрепляет ст. 15 ГК РФ, посвященная возмещению убытков. При этом возмещение убытков по смыслу данной статьи обоснованно рассматривается как форма гражданско-правовой ответственности за неправомерные действия. То же можно сказать о ст. 16 ГК РФ, предусматривающей возмещение убытков лишь за неправомерные действия государственных органов. Однако в современном гражданском обороте существуют случаи, когда закон устанавливает возможность компенсации имущественных потерь, причиненных не правонарушениями, а правомерными действиями (например, изъятие имущества для государственных нужд, правомерный односторонний отказ от договора и т.п.). Для таких случаев механизм возмещения убытков, установленный ст. 15 ГК РФ, не должен применяться. В то же время общих норм, устанавливающих механизм определения размера возмещения в случаях, когда имущественные потери причинены правомерными действиями, ГК РФ не содержит. Эта проблема также требует законодательного решения.

- Субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные законом, чем выражается общая правоспособность граждан и коммерческих организаций. Основное требование к таким действиям: они не должны противоречить основным началам и смыслу гражданского законодательства, т. е. его принципам.

- Субъекты гражданского права осуществляют принадлежащие им права по своему усмотрению, т. е. в своих интересах (п. 1 ст. 9 ГК). Это означает, что органы власти, иные лица не вправе понуждать участников гражданских правоотношений к осуществлению или защите их субъективных прав, вводить в их отношении санкции за пренебрежение правом на защиту.

Понятие гражданского права

В законодательстве России существует много направлений, предназначенных для регулирования условий различных видов отношений. Одной из таких отраслей в общей законодательной базе считается гражданское право.

В законодательстве России существует много направлений, предназначенных для регулирования условий различных видов отношений. Одной из таких отраслей в общей законодательной базе считается гражданское право.

Этот документ содержит в себе целый ряд положений направленных на разрешение конфликтов связанных с нарушением прав и равенства между двумя субъектами в ситуациях имущественных или неимущественных вопросов.

Согласно нормам, указанным в этом законодательном документе, никто не имеет права посягать на чужое имущество, свободу, личную жизнь, частные дела и денежно-рыночные отношения. Также каждый гражданин имеет право потребовать восстановить его нарушенные права или потребовать защитить их.

Внимание! Нарушением также считаются какие-либо действия, направленные на ограничение возможностей субъекта, относительно выполнения своих обязательств, предусмотренных этим законом.

К сферам, на которые эти положения могут оказывать влияние, относятся имущество, интеллектуальная собственность, отношения, основанные на условиях подписанного соглашения (только гражданско-правовые договора) или любых других документах имеющих юридическую силу. (Только если они относятся к личности субъекта, его личным приобретениям и творениям).

Этот вид права взаимосвязан со многими другими направлениями в данной отрасли. Дело в том, что гражданское право описывает и регулирует основные положения. Более детальные и целенаправленные разновидности условий построения отношений в различных сферах взаимодействия между людьми разных категорий содержатся в других, более узких и специализированных постановлениях и решениях федерального законодательного органа.

Важно! Как правило, само по себе это право в судебных разбирательствах используется довольно редко, потому как его дополняют другие правонарушения связанные с трудовым, уголовным кодексом, и многими другими законами.

Механизм правового регулирования

Итак, механизм правового регулирования — это система правовых средств, благодаря которым обеспечивается правовое регулирование, то есть воздействие права на общественные отношения.

Обратим внимание, что речь идет не о совокупности средств, а именно о их системе (отсюда и образованный с их помощью механизм). С другой стороны – речь идет о системе именно правовых средств, то есть специфических юридических феноменов (сюда не включаются субъекты, участники отношений, органы и т.д.)

Рассмотрим эти элементы:

На первой стадии таковыми являются нормы права. Именно они составляют основу (базу) правового регулирования. А поскольку речь идет о позитивном праве в нормативистском его понимании, то эти нормы закрепляются и «живут» в нормативных актах.

На второй стадии осуществляется уточнение, конкретизация общих нормативных предписаний применительно к конкретным случаям, отношениям и конкретным субъектам. Здесь основным средством выступает правовое отношение (правоотношение), то есть отношение между конкретными субъектами. Но для образования правоотношений недостаточно наличия только норм права. Здесь необходим еще юридический факт, своеобразный «ключик» для включения нормы в действие.

В итоге в рамках правоотношения субъекты, участники правоотношений получают субъективные права и юридические обязанности.

На третьей стадии средством реализации этих субъективных прав и обязанностей выступают специфические правовые акты — акты их реализации.

Кроме того, в необходимых случаях государство вновь вмешивается в действие механизма правового регулирования. В процессе правоприменения оно помогает осуществлению регулирования путем издания правоприменительных актов, являющихся важным (отнюдь не вспомогательным) элементом механизма правового регулирования.

Характеристика механизма правового регулирования будет не полной, если помимо указанных правовых средств, его составляющих, не указать средства обеспечения его эффективности. Сюда относятся такие правовые явления, как правосознание и законность.

Участники правового регулирования должны знать, понимать содержание правовых актов. Эти знания характеризуются правосознанием субъектов. С другой стороны, юридическим фактором, обеспечивающим функционирование всего механизма, на всех его стадиях, выступает режим законности.

Рассмотрим действие механизма правового регулирования на примере.

Ст. 43 Конституции гласит, что в Российской Федерации каждый имеет право на образование. Кроме того, в каждом учебном заведении имеются Устав и правила приема, содержащие нормы, регламентирующие порядок приема и обучения.

Непосредственно реализовать это право человек может не абстрактно, а лишь поступив в соответствующее учебное заведение. Для этого он предъявляет в приемную комиссию учебного заведения соответствующие документы об образовании, сдает вступительные экзамены (это и будут юридические факты). На основании их ректор института издает приказ о зачислении в учебное заведение (правоприменительный акт). На основе юридических фактов и приказа возникает образовательное правоотношение, сторонами которого является гражданин (студент) и учебное заведение.

Гражданин теперь имеет не просто право на образование, а право на обучение в конкретном институте, на конкретном факультете, в конкретной академической группе. Администрация института обязана обеспечить его методическими материалами, преподавателями, предоставить учебные аудитории и т.д. В итоге, реализуя эти права и обязанности, студент реализует свое конституционное (общее для всех) право на образование. Если же он нарушает свои субъективные юридические обязанности (прогуливает занятия, не готовится к ним), ректор института объявляет ему письменно выговор в приказе (правоприменительный акт). Если он оказывает на студента влияние, тот исправляется и реализует свое право и обязанности.

Естественно, для того, чтобы реализовать свои права и обязанности, создать нужный юридический факт, гражданин должен знать соответствующие правовые нормы, регламентирующие этот процесс. В этом и заключается суть правосознания. Кроме того, весь процесс правового регулирования осуществляется в рамках законодательства и не должен нарушаться. В этом заключается суть законности.

Таким образом, во взаимодействии указанных средств и осуществляется процесс правового регулирования.

В рамках теории права как раз и изучаются последовательно все указанные элементы, средства (нормы, формы, правоотношения, акты применения и т.д.).То есть теорию права можно определить и как теорию правового регулирования.

Что такое право как предмет

Обыкновенный человек понимает право так, как это позволяет ему собственный разум в определенных культурологических традициях соответствующей эпохи и общества. Для него понимание права во временном масштабе ограничено рамками его жизни. Однако это не означает, что после его смерти право- понимание исчезает совсем. Такие элементы правопонимания, как знания, оценки, могут передаваться другим людям, а исследователь-ученый оставляет после себя еще и письменные представления о праве. Другими словами, образ права, сложившийся в умах наших предшественников и выразившийся в виде той или иной концепции, оказывает заметное влияние на формирование правопонимания у потомков.

При рассмотрении различных теорий и взглядов о праве необходимо учитывать следующие обстоятельства: во-первых, исторические условия функционирования нрава и рамки культуры, в которых жил и работал «исследователь»; во-вторых, зависимость результата правопонимания от философской, нравственной, религиозной, идеологической позиции познающего его субъекта; в-третьих, что берется в качестве основы той или иной концепции (источник правообразования или сущность самого явления), что понимается под источником права (человек. Бог или Космос) и под его сущностью (водя класса, мера свободы человека или природный эгоизм индивида); в-четвертых, устойчивость и долгожительство концепций в одних случаях и их динамичность, способность адаптироваться к развивающимся общественным отношениям — в других.

Предмет и метод права как науки

В научной отрасли УП соединяются теоретические знания, идейность, представление и понятие о фундаментальности исторических развитий уголовного и правового проявления, такого как закон, преступность, наказание.

Научный предмет УП содержит следующее:

- Объяснение и разъяснение норм права, закона.

- Производство указаний для законодательства, правоприменительных органов.

- Изучение исторического прошлого УП.

- Сопоставительное изучение иностранного и державного права.

- Создание общественного УП.

- Познание международной юриспруденции.

Наука юридического права, прежде всего, изучает основополагающие институты – преступной деятельности и карательной базы.

Научная эволюция юриспруденции невозможна без практического участия:

- освоение, подведение итогов практического использования УЗ;

- задействование учёных этой области в общих выводах о практических действиях, проводимых правовыми органами в ведении в работу новых разработанных программ в уголовном законодательстве и усовершенствование тех, что действуют;

- научные специалисты участвуют в советах и консультациях Высшего Судебного органа России, Генпрокуратуре, областных правовых органах, дают заключительный вердикт на законодательные программы и решения Съезда Высшего Суда России.

Наибольшую связность с наукой УП имеет:

- криминология;

- наука об уголовном исполнительном законе;

- статистика права;

- криминалистика;

- судебная психология и психиатрия.

Но единой основой для этих наук является исследовательская деятельность в трудностях борьбы с проявлением преступных деяний, построении методик, новых путей и вариантов для уменьшения правонарушений.

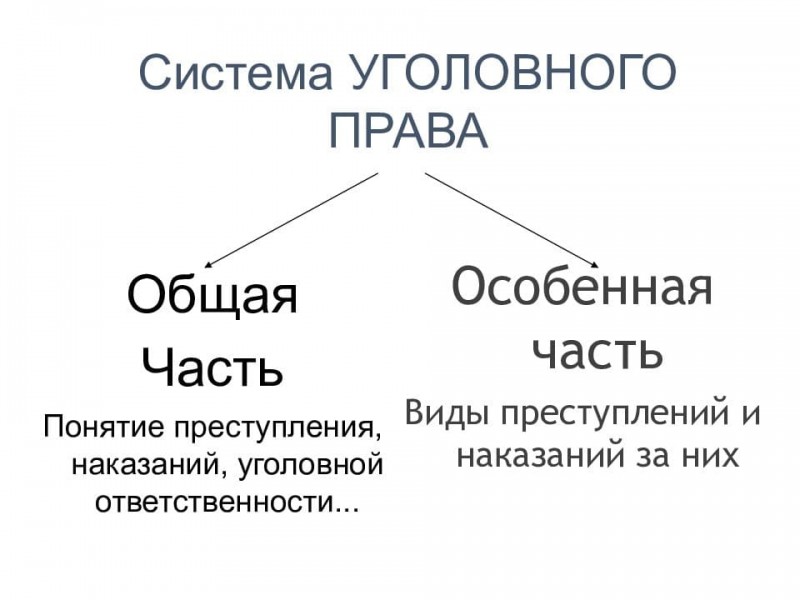

Предмет и метод юридического права как отрасли

Предметом уголовного права (УП) в кратком изложении, называется все, что можно регулировать, охранять его нормами, исследовать научно, изучать абитуриентами. В отрасли существует предмет и метод.

Они помогают своими характерными свойствами решать стоящие задачи, связанные с регуляцией, сохранностью социальных отношений, исследовательской деятельностью, их освоением как обучающего предмета для будущих юристов.

Метод является способом регулировки социального отношения, возникшего из-за совершённого правонарушения.

Чтобы иметь понятие о значении права, надо знать отраслевые аспекты, входящие в его основу:

- Правовой.

- Научный.

- Учебный.

Юридические законы, устанавливаемые державой, определяют планку преступности, наказуемость неправомерных действий для социального общества.

Юридические законы, устанавливаемые державой, определяют планку преступности, наказуемость неправомерных действий для социального общества.

Законы предусматривают базис, принцип, цель, тип, доказательную базу, правило их получения. Законы определяют по каким условиям и основаниям будет происходить освобождение и отбывание наказания.

Юридическими законами назначаются не только карательные действия, но и законное разрешение лицу причинять физический вред (самооборона), исключающий преступные намерения.

Специфические черты УП:

- исключительно законодательной базой Уголовного кодекса определяется мера преступности и наказуемости, привлечение к ответу по закону, применение наказания, предусмотренного кодексом;

- предмет, регулируемый УП – общественные правоотношения, возникшие из-за преступного действия. Субъектами правоотношений считается объект, совершивший преступное действие и держава, которая представляется правоприменительными органами;

- императивность методики юридической регуляции.

Основа императивного метода состоит в использование точных законодательных предписаний. По-другому, правоотношения субъектов не должны выходить за разрешённые юридические рамки.

Диспозитивным методом разрешается лицам правоотношения в самостоятельном порядке обусловить свои действия по правилам правового предписания, напрямую не запрещённые законодательством. Юридические взаимоотношения уголовного и правового закона относятся к отраслевому разделу УП.

Что такое объект права?

Объект права это то, что охраняется правом, на что направлено правонарушение, чему причиняется вред, то есть охраняемый правом сложившийся порядок общественных отношений, общественные интересы.

Объект права это то, что охраняется правом, на что направлено правонарушение, чему причиняется вред, то есть охраняемый правом сложившийся порядок общественных отношений, общественные интересы.

Конкретные социальные блага, на которые направлено правонарушение, именуют его предметом.

Общим объектом выступают общественные отношения, которые, с точки зрения интересов личности, общества, государства, подлежат упорядочению посредством права с целью обеспечения режима наибольшего благоприятствования их существования.

Перечень объектов права

В ст. 128 ГК установлен следующий перечень объектов:

- Вещи, в том числе относят ценные бумаги, деньги, прочее имущество, а также вещные права.

- Услуги, работы.

Они выступают как объекты прав наряду с вещами. Работами называют деятельность, направленную на получение материального результата. Он может заключаться в создании вещи, обработке, переработке, другом ее качественном изменении (ремонте, к примеру).

- Информация.

- Продукты интеллектуальной деятельности и права на них.

- Нематериальные блага.

Под нематериальными следует понимать блага, которые не имеют экономического содержания, неотделимы от личности. Такие объекты прав признаются и охраняются государством. В эту категорию включены: достоинство, жизнь, доброе имя, неприкосновенность, здоровье, семейная/частная тайна, возможность выбора места проживания/пребывания и проч.

Объекты государственного права

На современном этапе развития науки существует большое разнообразие авторских подходов к их определению. Объекты обеспечивают самостоятельность права Российской Федерации. В качестве основного из них выступает политическая организация общества. К прочим объектам государственного права относится территория страны – земля. К этой категории относится и недвижимость, которая на ней располагается. Объектами прав государства являются облигации и прочие ценные бумаги, доли в корпорациях.

Непосредственным объектом права является поведение участников общественных отношений, правовое воздействие на которое преследует цель установления определенного масштаба, вида и меры свобод, обязанностей, ответственности и полномочий различных субъектов права. Объект права не следует отождествлять с объектом правоотношений и предметом правового регулирования.

Субъекты права

- граждане данного — народ

- государства — нация

- иностранные граждане — трудовой коллектив

- лица без гражданства — население региона

- государственные органы — политические организации (партии)

- государственные учреждения — экономические организации

- государство — общественные объединения

- религиозные объединения

Уголовное право как общественное направление

Нарушители установленного порядка наказывались с древних времён. Нет на планете государств, чтобы в них не было преступных деяний и злоумышленников. В средствах массовой информации часто фигурируют произошедшие преступления. Каждый день происходит по нескольку криминальных событий в мегаполисах и небольших городах.

Во всей истории человеческого существования преступные действия –неотъемлемая часть общества. И верить в то, что преступность может быть искоренённой, не стоит.Она залегла в основу человечества ещё с его истоков, поэтому государство и общественность ставят перед собой задачи по созданию условий, способствующих не возрастанию, а спаду такого негативного явления.

Во всей истории человеческого существования преступные действия –неотъемлемая часть общества. И верить в то, что преступность может быть искоренённой, не стоит.Она залегла в основу человечества ещё с его истоков, поэтому государство и общественность ставят перед собой задачи по созданию условий, способствующих не возрастанию, а спаду такого негативного явления.

Уголовным правом предлагаются довольно строгие мероприятия по борьбе с преступностью. Оно предназначено для осуществления защиты личностных, социальных, государственных, интересов. В нём заключена основная задача – охранительная, недопущение причинения ощутимого повреждения важным социальным правоотношениям.

Решением служит установление запретов на:

- учинение преступных действий;

- способность нанести преступное вредительство, этот метод называется уголовно-правовой запрет;

- метод предотвращения преступления, удерживающее воздействие на субъекты, которые могут нанести вредительство.

Этот вопрос отражается в части 1 ст. 2 Уголовного кодекса, в которой говорится об основных его и содержащихся в нём юридических норм и задачах. Это «охрана привилегий и воли личности и поданных, имущества, государственного строя и социальной безопасности, экологической обстановки, от преступных посягательств, предоставление мира и защищенности обществу вдобавок предотвратить намечающееся преступление».

Этот вопрос отражается в части 1 ст. 2 Уголовного кодекса, в которой говорится об основных его и содержащихся в нём юридических норм и задачах. Это «охрана привилегий и воли личности и поданных, имущества, государственного строя и социальной безопасности, экологической обстановки, от преступных посягательств, предоставление мира и защищенности обществу вдобавок предотвратить намечающееся преступление».

Данную законодательную конструкцию небезосновательно критикуют в литературе юридического права, находя её не очень удачной. В ней говорится об одном и тоже, но разнообразными словесными формами. Там нет упоминаний об иной задаче юридического права – регулятивной, она неизбежно даёт о себе знать в уголовно-правовых нормах. Она имеет назначение не только исключительно охраны важных социальных отношений, но и регуляции новых правоотношений.

Уголовным законом формулируются необходимые перед юридическим правом задачи:

- Перечисление предметов, подходящих под уголовно-правовую охрану.

- Атрибуты действий, признаваемые преступлениями, их перечисление.

- Основания и правила юридической ответственности.

- Методы борьбы с преступностью, какой вид наказания или иную меру избрать за совершённое преступление.

Узнать точно, что подразумевается под «иную меру», не представляется возможным, и точного объяснения в законодательстве нет.

Уголовным правом можно назвать комплексность правовых норм, которые устанавливаются Высшим органом державной власти, определяющие меру наказуемости и преступное действие. Обоснование для юридической ответственности, способы наказания, принудительные меры, также правом предусматривается законный уход от наказания и уголовного ответа.

Административное, уголовно-процессуальное, исполнительное право более остальных в тесной связи с уголовным правом. В уголовное законодательство могут вносить уточнения и дополнения в периоде формирования социального отношения и перемене в юридической политике РФ.

Административное, уголовно-процессуальное, исполнительное право более остальных в тесной связи с уголовным правом. В уголовное законодательство могут вносить уточнения и дополнения в периоде формирования социального отношения и перемене в юридической политике РФ.

Реформация в уголовном законодательстве связана с большими переменами в стратегиях политики, социальной экономики, юридических прав державы

Важно правильно и точно применять данный закон, для уменьшения и предупреждения преступности. Его обязательное соответствие всем установленным нормам помогает в правильном принятии решения

Если соответствие будет утрачено, то возможны изменения или отмены в нём законодательными органами.

https://youtube.com/watch?v=VNv54zMxhLI