Старославянизмы в произведениях а.с. пушкина

Содержание:

- Гипотеза о смешении языков из двух источников

- Церковный счет

- Семантические старославянизмы.

- Примечания

- Русская группа

- Как отличить заимствованное?

- Что такое старославянизмы?

- Фонетические признаки старославянизмов

- Как часто мы встречаемся с заимствованными словами?

- Старославянизмы и их признаки

- Заимствования из славянских языков

- Литература

- Причины заимствования иностранных слов

- Индоевропейская группа

- Лексика русского языка с точки зрения её употребления.

Гипотеза о смешении языков из двух источников

По еще одной гипотезе считается, что индоевропейская группа сформировалась из двух языковых источников. Ученые предполагают, что произошло смешение уральско-алтайского с кавказско-семитским. По этой гипотезе первоначально из индоевропейского общества появился анатолийский праязык, произошло это событие на территории Армянского нагорья в четвертом тысячелетии до нашей эры. Затем прародители анатолийцев двинулись на запад. В результате этого переселения произошло дальнейшее разделение индоевропейского языка на группы. В одну группу входили предшественники италийских, тохарских и кельтских, а в другую группу вошли предшественники армянского, арийского, греческого, балтийского, славянского и германского языков. В свою очередь, вторая группа раскололась на еще две ветки:

- Арийский, армянский, греческий.

- Германский, балтийский, славянский языки.

К индоевропейской языковой группе относятся такие слова, как, например, названия родственников: отец, мать, сын, дочь. Это исконное значение русских слов понятно практически каждому жителю планеты. А также обозначения некоторых животных: волк, овца, бык. И продуктов питания: мясо, кость.

Церковный счет

| числа | простые | составные | |

|---|---|---|---|

| составление числа | примеры | ||

| 1-19 | Единицы:1 — а҃ (еди́н)2 — в҃ (два)3 — г҃ (три)4 — д҃ (четы́ре)5 — є҃ (пять)6 — ѕ҃ (шесть)7 — з҃ (седмь)8 — и҃ (о́семь)9 — ѳ҃ (де́вять)10 — і҃ (де́сять) | 1 + 10 = 11а҃ + і҃ = а҃і(еди́н + де́сять =единона́десять) | 11 — а҃і (единона́десять)12 — в҃і (двана́десять)13 — г҃і (трина́десять)14 — д҃і (четырена́десять)15 — є҃і (пятьна́десять)16 — ѕ҃і (шестьна́десять)17 — з҃і (семьна́десять)18 — и҃і (осмьна́десять)19 — ѳ҃і (девятьна́десять) |

| 20-99 | Десятки:20 — к҃ (два́десять)30 — л҃ (три́десять)40 — м҃ (четы́редесять)50 — н҃ (пятьдеся́т)60 — ѯ҃ (шестьдеся́т)70 — ѻ҃ (се́дмьдесят)80 — п҃ (о́смьдесят)90 — ч҃ (де́вятьдесят) | 20 + 1 = 21к҃ + а҃ = к҃а(два́десять + еди́н =два́десять еди́н) | 21 — к҃а (два́десять еди́н)32 — л҃в (три́десять два)43 — м҃г (четы́редесять три)54 — н҃д (пятьдеся́т четы́ре)65 — ѯ҃є (шестьдеся́т пять)76 — ѻ҃ѕ (се́дмьдесят шесть)87 — п҃з (о́смьдесят седмь)98 — ч҃и (де́вятьдесят о́семь) |

| числа | простые | составные | |

|---|---|---|---|

| составление числа | примеры | ||

| 100-900 | Сотни:100 — р҃ (сто)200 — с҃ (две́сти)300 — т҃ (три́ста)400 — у҃ (четы́реста)500 — ф҃ (пятьс́от)600 — х҃ (шестьсо́т)700 — ѱ҃ (седмьсо́т)800 — ѡ҃ (осемьсо́т)900 — ц҃ (девятьсо́т) | 100 + 20 + 1 = 121р҃ + к҃ + а҃ = рк҃а(сто два́десять еди́н) |

232 — сл҃в (две́сти три́десят два)

456 — ун҃ѕ (четы́реста пятьдеся́т шесть) 705 — ѱ҃є (седмьсо́т пять) 909 — ц҃ѳ (девятьсо́т де́вять) |

| 1000 — 1 000000000 |

1000 — ≠ а҃ (ты́сяща)2000 — ≠ в҃ (две ты́сящи)3000 — ≠ г҃ (три ты́сящи)10000 — ≠ і҃, (де́сять ты́сящ, тма)40000 — ≠ м҃(четы́редесять ты́сящ)100000 — ≠ р҃, (легео́н, несве́дь)900000 — ≠ ц҃(девятьсо́т ты́сящ)1 000000 — ≠≠ р҃, ≠≠ а҃, (лео́др)

10 000000 — (вран) 100 000000 — (коло́да) 1000 000000 — (тма тем) |

1000 + 900 + 90 + 9 = 1999≠ а҃ + ц҃ + ч҃ + ѳ҃ = ≠ацч҃ѳ(еди́на ты́сяща девятьсо́т девя-но́сто де́вять) |

2345 — ≠втм҃ є (две ты́сящи три́стачеты́редесять пять)

10345 — ≠ітм҃ є (де́сять ты́сящ три́стачеты́редесять пять) |

Дополнение 1. Составные цифры записываются в порядке называния чисел:двана́десять = в҃і, пятьдеся́т шесть = н҃ѕ

Дополнение 2. При образовании чисел с нулевым значением 0 в цифре опускается:104 = р҃д

Дополнение 3. В составных числах знак титла всегда ставится над второй цифрой от конца:104 = ≠в҃і, сл҃в, врм҃е

Дополнение 4. Перевод летоисчисления от Сотворения мира на современное летоисчисление (от Рождества Христова):

год от Сотворения мира — 5508 = ?

Напр.: 6506 — 5508 = 998

≠ѕф҃ѕ — 5508 = ≠цч҃и

Дополнение 5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Единицы | а҃ | в҃ | г҃ | д҃ | є҃ | ѕ҃ | з҃ | и҃ | ѳ҃ |

| Десятки | і҃ | к҃ | л҃ | м҃ | н҃ | ѯ҃ | ѻ҃ | п҃ | ч҃ |

| Сотни | р҃ | с҃ | т҃ | у҃ | ф҃ | х҃ | ѱ҃ | ѡ҃, ѿ҃ | ц҃ |

Дополнение 6.

Семантические старославянизмы.

Не имеют внешних признаков, но обладают семантико-стилистическими особенностями.

В основном имеют отвлеченные значения и книжную стилистическую окраску: кручина, лепта, лицемер, суета, милосердие; религиозные понятия: грех, господь, творец.

Использование старославянизмов в русской речи.

1. В художественной литературе, публицистике для придания речи торжественности, возвышенности. Это нейтральные слова: время, среда, здравствует, храбрый.

2. В составе сложных слов: Ленинград, Волгоград.

3. В исторических произведениях для воссоздания старины: «Как нынче сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам».

4. В современной литературе иногда используются для создания комического эффекта: «Зима – солидный град, а никакое не село» Е. Евтушенко.

Примечания

- ↑

- Большой энциклопедический словарь Языкознание / Под ред. В. Н. Ярцева. М.: Дрофа, 1998. С. 158. ISBN 5-85270-307-9

- А. Ю. Мусорин. Церковнославянский язык и церковнославянизмы. Наука, 2000.

- Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке, издательство «Наука», Алма-Ата 1976 г

- ↑

- Якубинский Л. П. Реформа литературного языка при Петре I. Избранные работы. Язык и его функционирование. — М., 1986. С. 159—162

- К. В. Пигарев, Г. М. Фридлендер. История всемирной литературы. Ломоносов. М., 1988.

- Большой энциклопедический словарь Языкознание / Под редакцией В. Н. Ярцева. М.: Дрофа, 1998. С. 159. ISBN 5-85270-307-9

Русская группа

В эту группу входят все слова, которые возникли с XIV века у великорусской народности. Исключением является лексика, заимствованная из других языков. Новые слова появлялись в результате деятельности человека, появления новых предметов и явлений. К словам исконно русской лексики этого периода можно отнести:

- Предметы быта: обои, облучок.

- Действия: распекать, брюзжать.

- Различные понятия: обман, опыт, итог.

- Слова, сформированные при помощи суффиксов: каменщик, чистильщик, зажигалка.

- Существительные: светотень, овцебык.

- Прилагательные: дикорастущий, темно-красный.

- Глаголы: разбежаться, вжиться.

- Наречия: по-осеннему.

- Предлоги: вроде, пока и другие.

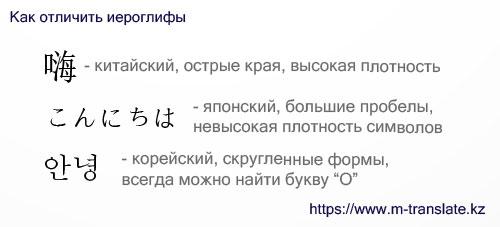

Как отличить заимствованное?

Для людей, изучающих русский язык, очень важно уметь различать, какое слово исконно русское, а какое пришло из иностранного языка. Существует ряд признаков, по которым легко определить происхождение слова:

- Начинается на гласные буквы А, Э, Ю, например – аптека, аура, эскимо, эпоха, юбка.

- В составе присутствует буква Ф, например – факел, буфет, туфли, футбол, софит, телефон, граммофон, фигура и другие.

- Существительные заканчивающиеся на –ия: лекция, армия, гармония, фотография, ситуация.

- Присутствуют удвоенные согласные: профессия, терраса.

- Если в корне идут подряд две гласные буквы: поэт, маэстро.

- В соседних слогах имеются одинаковые гласные А, У, И: барабан.

- Сочетания букв МЮ, БЮ, ПЮ, КЮ,КЕ, ГЕ, ХЕ также являются признаками заимствованных слов: бюро, мюсли, кегли, пюре.

Зная эти признаки, можно легко определить, какое слово является исконно русским.

Что такое старославянизмы?

Значительное место в лексике русского языка занимают старославянизмы — это слова, пришедшие из старославянского языка, родственного русскому. Они составляют около семи процентов основного лексического запаса русского языка.

Проникновение старославянских слов началось еще в IX веке, когда произошла христианизация древней Руси. Греческие тексты богослужений для славянского населения были переведены на старославянский (древнеболгарский) язык, который использовался в церкви.

Долгое время на Руси старославянский язык был языком письменности. Наши предки в быту разговаривали по-русски, а писали по-старославянски. Многие старославянизмы составили основу книжной речи. Эти заимствованные лексемы отличаются от исконно русских слов некоторыми особенностями, по которым можно понять их происхождение.

Фонетические признаки старославянизмов

Так как же фонетически определить старославянизмы? Признаки этих слов можно найти, если разобрать старославянские (иначе – южнославянские) способы формирования слов.

Интересно, что при почти идентичном написании частенько встречается полное расхождение терминов по смыслу.

Фонетические признаки церковнославянизмов:

- Имеют в себе сочетание слогов ра/ла или оро/оло, которые возникли из праславянской лексики. К таким словам относят: подорожал, бранить, поздравлять – поздороветь, обратно, волосы, обезглавленный, облачный-оболочка, прохладный и прочие.

- Имеют сочетания слогов ре/ле, которые соответствуют русским (или восточнославянским) ере/еле/ело. К ним относят: пеленой-плёнкой, жребием, вперёд/впредь, молочный-млечный, передачка-предать и прочие.

- Чередование слогов ра/ла и ро/ло в самом начале слова: россыпью, рассыпаться, ладьёй-лодкой, рассказом, разницы-розницы, порознь, равный-ровнее и прочие.

- Гласные а/е/ю/о/я/у в самом начале: ягнёночек, юродивый, одинокий, уродлив, единственный.

- Сочетание букв жд, причём оно соответствует русскому ж: наслаждаться, ограждать, осуждение-осуженный, невежда-невежа, каждодневный-ежедневный и прочие.

- Буквы щ/шт/шч/ч: бродячие-бродящие, тянучка, отвращать и прочие.

Как часто мы встречаемся с заимствованными словами?

Очень часто. Даже чаще, чем можно себе представить.

Старославянские слова перешли в современный язык в двух разных состояниях:

- Полностью. Это такие слова, как ланиты, очи, зеницы и прочие, не слишком привычные нам.

- Частично. Тут ситуация более интересная, ведь не всегда получается угадать, было ли слово заимствовано. К частично перешедшим словам относятся: суеверие, заочные, благостный, благоразумие и прочие.

Так насколько часто мы используем старославянизмы в своей речи?

По крайней мере раз в неделю. Знали ли вы, что слово «воскресенье» тоже является заимствованным? Оно, как и слово «Господь», полностью перешло в нашу речь из церковнославянского наречия.

Также следует помнить, что далеко не всегда слова, имеющие старославянские признаки, навевают ассоциации с литературным языком. Многие из них вообще не имеют какой-либо стилистической окраски, что делает их использование незаметным. Могли ли вы подумать, что «здравоохранение» относится к церковнославянской лексике, так же, как и «дрейфующий»?

Употребление заимствованных терминов нельзя считать однородным, ведь некоторые из них были в русском языке изначально, лишь с течением времени приняли в себя частичку иного языка. К таким словам относят, к примеру, «драгоценный», «Белград» и прочие.

Ещё старославянизмы достаточно часто применяются при написании художественных произведений, особенно этим грешат поэты. Подобные слова не только способны погрузить читателя в особую атмосферу, но и дают сложную уникальную рифму, а также усиливают общее впечатление от написанного.

К примеру, «ланиты», использованное в стихотворении, явно привнесёт в него древней рыцарской романтики, которая уже много лет покоряет сердца женщин.

Старославянизмы и их признаки

Старославянизмы имеют характерные фонетические, морфологические и семантические особенности.

Таблица «Признаки старославянизмов»

| Признак | Примеры |

|---|---|

| Сочетания -ра‑, ‑ла‑, ‑ре‑, ‑ле- (неполногласие) внутри одной части слова на месте русских-оро‑, ‑оло‑, ‑ере- (полногласие). | брег – берег, хладный – холодный, млечный – молочный, смрад – смородина, сладкий – солод, шлем – шелом |

| Сочетания ра‑, ла- в начале слова на месте русских ро‑, ло-. | растение – рост, работа – робити, ладья – лодка |

| Сочетание жд на месте русского ж. | надежда – надёжа, чуждый – чужой |

| Согласный звук щ на месте русского ч. | полнощный – полночный, горящий – горячий, освещение – свеча |

| Начальные а, е вместо русских я, о. | агнец – ягненок, аз – я, езеро – озеро, един – один |

| Гласный звук э (буква е) под ударением на месте русского о (ё). | небо – нёбо, одежда – одёжа, крест – крёстный |

| Начальное ю вместо русского у. | юродивый – уродливый, юг – уг (др.-рус.), юноша – уноша (др.-рус.) |

| Редко встречающийся признак — твердый звук з на месте мягкого русского. | польза – нельзя |

Фонетические признаки

Старославянизмы узнаем по следующим фонетическим признакам:

1. неполногласные сочетания ра ла ре ле, которые соответствуют полногласиям -оро‑, ‑оло‑, ‑ере- в исконно русских словах:

- сладкий — солод;

- враг — ворог;

- плен — полон;

- град — город;

2. сочетания согласных жд вместо русского ж, наличие щ в соответствие русскому ч:

- невежда — невежа;

- мощь — невмочь;

3. сочетание ра ла в начале слов перед согласными в соответствии с русскими ро ло:

- растение — росток;

- ладья — лодка;

4. начальные е (русское «о»), ю (русское «у»), а (русское «я»);

- единица — один;

- юродивый — урод;

- агнец — ягнёнок.

Морфологические признаки

С течением времени многие старославянизмы обрусели и окончательно прижились в современном русском языке. И только некоторые элементы в их составе подскажут нам, что это старославянизмы.

Морфологические признаки старославянизмов:

1. Из старославянского языка вошли в русский язык приставки пре- чрез- из- низ-

воз‑, раз‑, пред-:

превосходный, прелестный, чрезвычайный, низвергать, низлагать, изгнать, восстать, предыдущий.

2. Сюда отнесем многие существительные с суффиксами -тай, ‑тель, ‑ние, ‑изн-:

глашатай, учитель, знамение, отчизна.

3. Суффиксы прилагательных и действительных причастий настоящего времени -ущ-/ющ- -ащ-/-ящ- — наследие старославянского языка:

могущий, злющий, поющий, лежащий, кипящий.

Семантические особенности старославянизмов

Судьба старославянских слов была различной. Многие из них полностью вытеснили соответствующие русские и воспринимаются как обычные обиходные слова:

время, жажда, облако, храбрый, вред, враг, шлем, пламя.

В русском языке сосуществуют лексемы со старославянскими и русскими корнями и воспринимаются по значению как разные слова, например:

- невежда (необразованный человек) и невежа (невежливый человек);

- гражданин (лицо, принадлежащее к населению государства) и горожанин (житель города);

- прах (останки) и порох (взрывчатое вещество);

- страна (государство) — сторона (пространственное понятие);

- среда — середина;

- глава — голова;

- вождь — водитель;

- Млечный путь — молочный;

- платье, платок — полотно.

Также нельзя считать, что все старославянизмы стали архаизмами. В нашей речи старославянизмы встречаются чаще, чем мы предполагаем. Например, устарело слово «уста», но активно употребляются слова «устный», «наизусть». Архаично книжное слово «деяние», но сохранилось однокоренное слово «деятель». Существительное «привратник» почти не употребляется в современной речи, зато слово «вратарь» занимает полноправное место в спортивной лексике.

Старославянизмы пополнили словарный запас русского языка, сделали его богаче и ярче. Из родственного древнего языка были заимствованы названия многих абстрактных понятий (власть, отчизна, внимание, истина, качество, притязать, бремя, совесть). Эти книжные слова придают русской речи особый смысл, возвышенность и эмоциональность.

Заимствования из славянских языков

В данной группе бо́льшую часть составляют старославянизмы. Эти слова попали в русский из старославянского (церковнославянского) языка, относящегося к южнославянским.

Обычно старославянизмы делят на три группы:

- Старославянские слова, у которых есть (или были в прошлом) близкие исконно русские соответствия. В этом случае старославянский и русский варианты исторически происходят от одного слова — общего праславянского «предка», имеют один и тот же корень с точки зрения этимологии, одинаковую словообразовательную структуру и одно и то же первоначальное лексическое значение. Отличия между ними в основном фонетические: брег — берег, плен — полон, рождать — рожать, надежда — надёжа, власы — волосы.

- Старославянизмы, не имеющие русских и общеславянских соответствий. К некоторым из них можно подобрать русские синонимы, но с другим корнем или другой словообразовательной структурой: агнец — ягненок, истина — правда. В этой группе немало калек с греческих слов: бездна, совесть, животворный.

- Семантические старославянизмы — лексемы, существовавшие еще в праславянском языке, но получившие в старославянском новое значение под влиянием христианства: бог, грех, жертва и др.

В плане особенностей морфемного состава и фонетического оформления одни старославянизмы не отличаются от исконно русских слов (например: бездна, истина, любовь), а другие имеют особые приметы. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Признаки старославянизмов».

Что касается семантико-стилистических отличий, то по ним можно классифицировать старославянизмы следующим образом:

- слова книжные, с торжественным, возвышенным оттенком: ланиты, глас, град ‘город’, благословенный, благонравие, врата, воспеть и др. В XVIII веке они были основной составляющей так называемого «высокого штиля» в литературе, в XIX столетии широко использовались в поэзии и прозе для создания возвышенных образов. В настоящее время большинство этих слов устарело, употребляются они редко.

- стилистически нейтральные старославянизмы. Органично вошли в лексику современного русского языка, в некоторых случаях вытеснив исконные варианты слов с тем же лексическим значением: время, сладкий, враг, работа, храбрый, среда, шлем и др.

- старославянизмы, функционирующие в языке наряду с исконными аналогами, но имеющие другое лексическое значение: страна — сторона, гражданин — горожанин, предать — передать, власть — волость и др.

Из других славянских языков русский заимствовал намного меньше, чем из старославянского, и отдельной особой группы эти заимствования не составляют. Бо́льшая их часть пришла из польского и украинского языков (украинские борщ, вареник, галушки, детвора; польские строгий, вольность, зразы, булка, вензель, мешкать и др.). Единичны заимствования из болгарского (здравница, беженец) и чешского (полька ‘танец’, колготки, робот).

Литература

- Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. § 27. Заимствования из славянских языков.

- Тихонов А. Н. Старославянизмы в словообразовательной системе современного русского языка (на материале гнезд однокоренных слов) // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. — М., 1988. — С. 238—245.

- Бернштейн Б. С. К изучению старославянизмов в русском языке // Проблемы общего и германского языкознания. М.: изд-во МГУ, 1978. -С. 97-103.

- Солосин И. И. К вопросу о старославянизмах в языке Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» / И. И. Солосин // Книга: Стиль и язык A.C. Пушкина, 1837—1937. / Под ред. К. А. Алавердова. -М.: Учпедгиз, 1937. С. 90-98.

- Латышев Г. Латинизмы и старославянизмы в современном русском языке наших дней / Г. Латышев // XII Konferencja międzynarodnowej komunikacji językowej. Sympozjum sekcji indoeuropjskiej polskiego towarzystwa filologicznego. Łódź, 1994. — C. 16-17.

- Николаева О. М. Старославянизмы (церковно-славянизмы) в современных белорусском и русском литературном языках: Автореф. дис. канд. филол. наук / Николаева Ольга Михайловна. -Минск, 1989. −19 с.

- Мурьянов М. Ф. Поэтика старославянизмов // Сравнительное изучение литератур: Сб. к 80-летию акад. М. П. Алексеева. Л., 1976. С. 12-17.

- Творогов О. В. К вопросу об употреблении старославянизмов в «Повести временных лет» // Русская литература XI-XVII веков среди славянских литератур. ТОДРЛ, т. 19. М.-Л., 1963.

- Державина Е. М. О лексических и семантических старославянизмах в памятниках древнерусского языка//Древнерусский язык в его отношении к старославянскому. М.: Наука, 1987. — С. 105—110.

- Меладзе Е. С. О семантическом переоформлении старославянизмов. Русский язык в школе, 1980, № I, с.78-82.

Причины заимствования иностранных слов

В большинстве случаев заимствование иноязычной лексики происходит ввиду отсутствия соответствующего понятия в когнитивной базе языка. Так, например, появились английские заимствования в русском языке типа компьютер, плеер, тостер, импичмент, ваучер, чартер, баррель, серфинг.

Среди других причин выделяют необходимость выразить многозначные русские понятия при помощи заимствованного слова. Примеры: гостиница для автотуристов — мотель, встреча на высшем уровне – саммит, фигурное катание на лыжах – фристайл, меткий стрелок — снайпер, короткая пресс-конференция для журналистов — брифинг, наемный убийца – киллер, место для стоянки автомобилей – парковка/паркинг, бег на короткие дистанции – спринт, падение производства – рецессия, розничная торговля — ретейл и многие другие.

Иностранные слова в русском языке позволяют увеличить его выразительные средства. Особенно заметно в последние годы появление иноязычных стилистических синонимов типа обслуживание — сервис, покупки – шоппинг, мотоциклист — байкер, охрана – секьюрити, вечеринка – пати, неудачник – лузер, подруга – гёлфренд, танцы – дансинг, друг – бойфренд, спектакль – перфоманс, прием гостей – ресепшин, др.

Английские заимствования в русском языке обусловлены также потребностью в специализации предметов и понятий, поэтому заимствуются из английского языка многие научные и технические термины. У значительного количества иноязычных слов, из формальной / книжной лексики, есть соответствующие им русские синонимы. Вот список таких слов:

- акцентировать — выделять;

- аналогичный — подобный;

- варьировать — изменяться;

- вульгарный — грубый, пошлый;

- дезинформировать — давать ложные сведения;

- декорировать — украшать;

- идеальный — совершенный;

- инфекционный — заразный;

- мемуары — воспоминания;

- перманентный – постоянный, непрерывный;

- реконструкция — восстановление;

- эластичный — гибкий, др.

Некоторые английские слова в русском языке появились благодаря наличию сходных семантических и морфологических рядов. В ХIХ веке в русский язык из английского приходят слова джентльмен, полисмен; уже в конце ХIХ — начале ХХ века к ним прибавляются спортсмен, рекордсмен, яхтсмен. Таким образом, появляется группа слов, имеющих значение лица и общий элемент – «мен». Постепенно группа стала пополняться новыми заимствованиями: бизнесмен, конгрессмен, шоумен, супермен.

Индоевропейская группа

Индоевропейская группа слов самая распространенная в мире. Она охватывает все континенты, на которых проживают люди. Название этой группе дал ученый – полиглот Томас Юнг в 1813 году. В немецких источниках группу обычно называют «индогерманские языки», а в более ранние время ее называли арийской, позже этим названием стали именовать одну из групп индоевропейских языков.

Существуют разные гипотезы о месте возникновения праиндоевропейского языка, из которого вышла эта группа. Люди, говорящие на нем, жили около шести тысяч лет назад. Они обитали в Восточной Европе и юго-западной Азии. Также носителями этого языка принято считать индоевропейцев ямной культуры, территория которых находилась на землях Украины и южной части России. Этот вариант зарождения языка подтверждают научные исследования. Распространению его в Европе послужила миграция народа ямной культуры с причерноморских земель и Поволжья 4500 лет назад.

Лексика русского языка с точки зрения её употребления.

С точки зрения употребления словарный состав современного русского языка делится на 2 группы:

— I общеупотребительная (общенародная)

— II лексика ограниченного употребления.

I. К общеупотребительной лексике относятся слова, используемые (понимаемые и употребляемые) в разных языковых сферах носителями языка независимо от их места жительства, профессии, образа жизни.

К числу общеупотребительных слов можно отнести, например:

— существительные: жизнь, свет, ночь, вечер, газета…

— прилагательные: добрый, молодой, красный…

— глаголы: есть, жить, читать, смотреть…

— междометия: ах, ой, ну

— местоимения: я, мы, он…

— модные слова: во-первых, во-вторых, разумеется…

Лексика ограниченного употребления.

Лексика данной группы не являясь общераспространенной находится за пределами литературного языка.

Лексика ограниченного употребления – это слова, употребление которых ограничено какой-то местностью (диалектизмы), профессией (специальная), родом занятий или интересов (жаргонная лексика).

Диалектизмы – это слова народных говоров, не входящих в словарный состав литературного языка и ограниченные в своем употреблении определенной территорией.

Выделяются 3 группы диалектизмов.

1.Лексико-семантические (семантические) диалектизмы.

Под семантическими диалектизмами понимают употребление слова литературного языка в ином, не существующем в литературном языке, но характерном для определенного диалекта значений: худой – «плохой», баран – «вид грибов», «птица семейства куликов».

2. Собственно лексические диалектизмы – это диалектные слова, называющие общеизвестные предметы, явления и имеющие синонимы ы литературном языке: бурак – свекла, кочет – петух, баять – говорить.

3. Этнографические диалектизмы – это слова, называющие предметы и явления, распространенные в определенной местности (названия обрядов, одежды, растений и тд.): бармаки – плоские вилы, понёва – юбка особого покроя.

Специальная лексика

Связана с профессиональной деятельностью людей. К ней относятся термины и профессионализмы.

Термины – это названия специальных понятий науки, искусства, техники.

Различают термины общепонятийные и узкоспециальные.

Приведем примеры из языковедческой терминологии:

Общепонятийные – термины известны и неспециалисту, что связано с изучением основ разных наук в школе: подлежащее, сказуемое, суффикс.

Узкоспециальные термины – понятны только специалистам: предикат, фонема, суплективизм.

Термины принадлежат литературному языку (научный стиль).

От терминов надо отличать профессионализмы – профессиональные и неофициальные слова, употребляющиеся людьми определенной профессии: баранка – руль, кирпич – «проезд запрещен», медведка, наструг (плотники).

Жаргонизмы – слова, которые употребляются людьми, объединенными определенными интересами, родом занятий. Существуют жаргоны студентов, Солдатов, спортсменов, уголовников…

К жаргонной лексике относят арготизмы (арго) – слова специального засекреченного языка.